Transistors chinois au Bismuth : la fin du silicium ou jet de poudre aux yeux ?

Les chiffres affolent, les sceptiques aussi. On a décortiqué les études. Spoiler : ce n’est pas si simple.

L’Empire du Milieu dégaine une nouvelle arme dans la guerre des semi-conducteurs. Une technologie de transistor sans silicium, à base de bismuth, qui promet de pulvériser tous les records de vitesse et d’efficacité. Sur le papier, c’est une révolution. Mais entre les éprouvettes et nos machines, il y a un monde… et souvent, beaucoup de vent.

Alors, faut-il déjà enterrer le silicium, ce bon vieux sable qui a bâti notre ère numérique ? Ou assistons-nous à une énième bulle d’enthousiasme scientifique, savamment orchestrée pour impressionner la galerie ? Accrochez-vous, on décortique la bête.

Acte I : La bombe de Pékin – des promesses qui font saliver (ou grincer des dents)

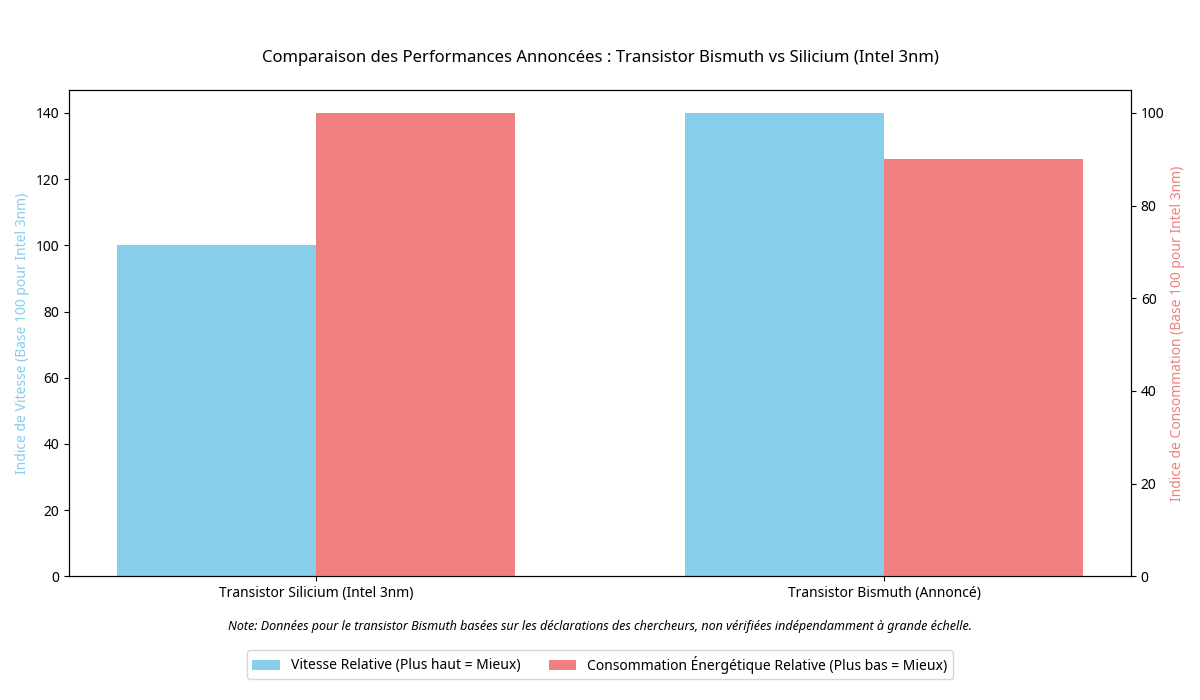

Imaginez un peu le tableau. Des chercheurs de la prestigieuse Université de Pékin annoncent au monde une puce qui ridiculise Intel, TSMC et Samsung. Oui, vous avez bien lu. Leurs transistors en oxyséléniure de bismuth, une matière sortie d’un grimoire de sorcier techno, seraient 40% plus rapides que le dernier cri d’Intel en 3nm. Et cerise sur le gâteau, ils consommeraient 10% d’énergie en moins.

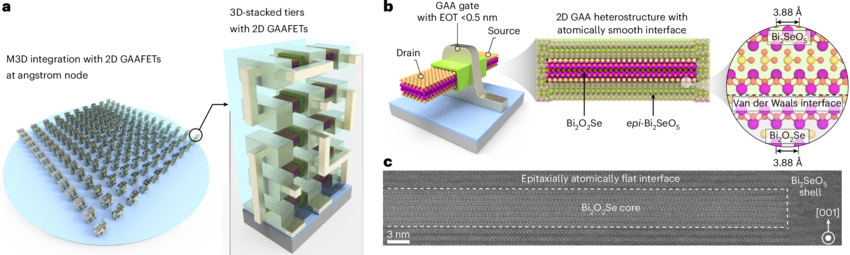

Le secret ? Une architecture dite GAAFET (Gate-All-Around Field-Effect Transistor). En gros, la grille de contrôle du transistor enveloppe complètement le canal où circulent les électrons. Plus de contact, moins de fuites, un meilleur contrôle du courant. C’est du moins ce que dit la théorie, publiée dans la très sérieuse revue Nature Materials. De quoi donner des sueurs froides à la Silicon Valley.

L’Université de Pékin n’y va pas avec le dos de la cuillère : « C’est le transistor le plus rapide et le plus efficace jamais conçu ». Rien que ça. Ils auraient même déjà assemblé des petites unités logiques avec cette merveille. On nous parle d’un « changement de voie » technologique, pas d’un simple « raccourci ». La Chine, prête à doubler tout le monde sur l’autoroute de l’infiniment petit ?

✊ TLJ n’existe que grâce à vous.

Aucun algorithme. Aucune pub. Juste de l’info libre et essentielle.

❤️ Soutenez-nous avec un abonnement premium.

Acte II : le diable est dans les détails (et les matériaux)

Au cœur de cette prétendue révolution, deux nouveaux matériaux à base de bismuth : le Bi₂O₂Se comme semi-conducteur et le Bi₂[SeO]₅ comme diélectrique de grille. Des noms barbares qui cachent, selon les chercheurs, une physique quasi-magique. L’énergie d’interface entre ces matériaux serait si faible que les défauts et la diffusion des électrons seraient minimisés.

Le professeur Peng Hailin, chef du projet, ose la métaphore : « Cela permet aux électrons de circuler avec une résistance quasi nulle, comme de l’eau dans un tuyau lisse ». Une image poétique, presque trop belle pour être vraie. On aimerait y croire, mais l’histoire des sciences est pavée de « tuyaux lisses » qui se sont révélés être des passoires.

Les calculs de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) viendraient étayer ces dires, validés par des tests physiques sur une plateforme de fabrication de haute précision à l’Université de Pékin.

Des calculs, des tests… mais quid de la reproductibilité à grande échelle ? Quid de la stabilité de ces matériaux exotiques sur la durée, soumis aux affres de la chaleur et des cycles d’utilisation intensifs ? Le papier de Nature Materials reste discret sur ces aspects clés.

Acte III : le mur de la réalité – du labo à l’usine

C’est là que le bât blesse souvent. Une découverte de laboratoire, aussi prometteuse soit-elle, doit affronter l’épreuve du feu : l’industrialisation. Les chercheurs chinois affirment que leurs transistors peuvent être fabriqués avec les infrastructures semi-conductrices actuelles, simplifiant une future intégration. Vraiment ? Passer d’un prototype choyé par des chercheurs en blouse blanche à une production de masse avec des rendements acceptables, c’est une autre paire de manches.

Le silicium, malgré ses limites approchantes, a pour lui des décennies d’optimisation, des chaînes d’approvisionnement mondiales ultra-rodées et des coûts de production maîtrisés. Introduire un nouveau matériau, aussi performant soit-il sur le papier, implique de revoir potentiellement des pans entiers du processus de fabrication. Qui va investir les milliards nécessaires pour adapter les fonderies, former les ingénieurs et garantir la fiabilité de ces nouveaux composants à l’échelle planétaire ?

Et puis, il y a la question des brevets. Si cette technologie est si révolutionnaire, on peut parier que les géants du secteur ne vont pas rester les bras croisés. Batailles juridiques en perspective, jeux d’influence, tentatives de contournement… La route vers nos ordinateurs portables et smartphones est semée d’embûches bien plus complexes que la simple physique des matériaux.

Acte IV : le spectre de la guerre froide technologique – plus qu’une simple puce

N’oublions pas le contexte. Cette annonce ne sort pas de nulle part. Elle s’inscrit dans une lutte acharnée pour la suprématie technologique entre la Chine et les États-Unis. Chaque avancée, réelle ou supposée, est une cartouche dans le chargeur de la propagande scientifique et industrielle. Pékin rêve de briser sa dépendance vis-à-vis des technologies occidentales, notamment dans le secteur stratégique des semi-conducteurs.

✊ TLJ n’existe que grâce à vous.

Aucun algorithme. Aucune pub. Juste de l’info libre et essentielle.

❤️ Soutenez-nous avec un abonnement premium.

Alors, cette « percée » au bismuth, est-ce un véritable saut quantique ou une manœuvre habile pour mettre la pression sur les concurrents et attirer les investissements ? Difficile de trancher sans boule de cristal. Mais une chose est sûre : l’annonce a fait son petit effet. Les médias du monde entier ont relayé l’information, souvent avec un enthousiasme un peu trop rapide en besogne. Le sensationnalisme, toujours lui.

Gardons la tête froide. L’histoire de la technologie est jalonnée d’annonces fracassantes qui ont fait pschitt. Des « tueurs d’iPhone » aux « révolutions énergétiques » en passant par les mille et une promesses de l’IA qui tardent à se matérialiser pleinement dans notre quotidien. La prudence est de mise, surtout quand les enjeux géopolitiques sont aussi brûlants.

Acte V : et si… juste et si… ça marchait vraiment ? Le scénario optimiste (avec des pincettes)

Bon, soyons fous deux minutes. Imaginons que les chercheurs de Pékin aient vraiment mis le doigt sur quelque chose de colossal. Que leurs transistors au bismuth tiennent toutes leurs promesses, de la vitesse à l’efficacité énergétique, en passant par la fabricabilité à grande échelle. Quelles seraient les conséquences ?